2024.06.05

研修医ブログ

グラム染色と感染症診療

総合診療部上級医の中土居です。4月に巨摩共立病院から甲府に戻ってきて、今年度は初期研修医の指導をする立場で働いています。

総合診療部では研修医への臨床教育の一環でさまざまなレクチャーを行っていますが、その一つにグラム染色があります。

グラム染色とは

グラム染色は、患者さんから採取した痰や尿などの検体を、4種類の薬液を使って染色し、顕微鏡で観察する検査です。細菌の色調や形によって大まかに感染症の原因菌を推定することができ、とても有用です。

臨床現場では感染症診療の基本中の基本の検査ですが、新型コロナウイルスが流行してからは、感染対策の観点から、検体の扱いがデリケートになって、救急外来でサッと行う機会が減りつつはあります。

しかし、感染症診療の考え方を学ぶ上でも非常に重要な技術なので、総合診療部では定期的にカンファレンスを開催して、みんなで学びを深めています。

まずはお掃除

当院ではグラム染色ブースは救急外来の一画にあり、毎年5月頃に清掃や物品の補充などを行います。

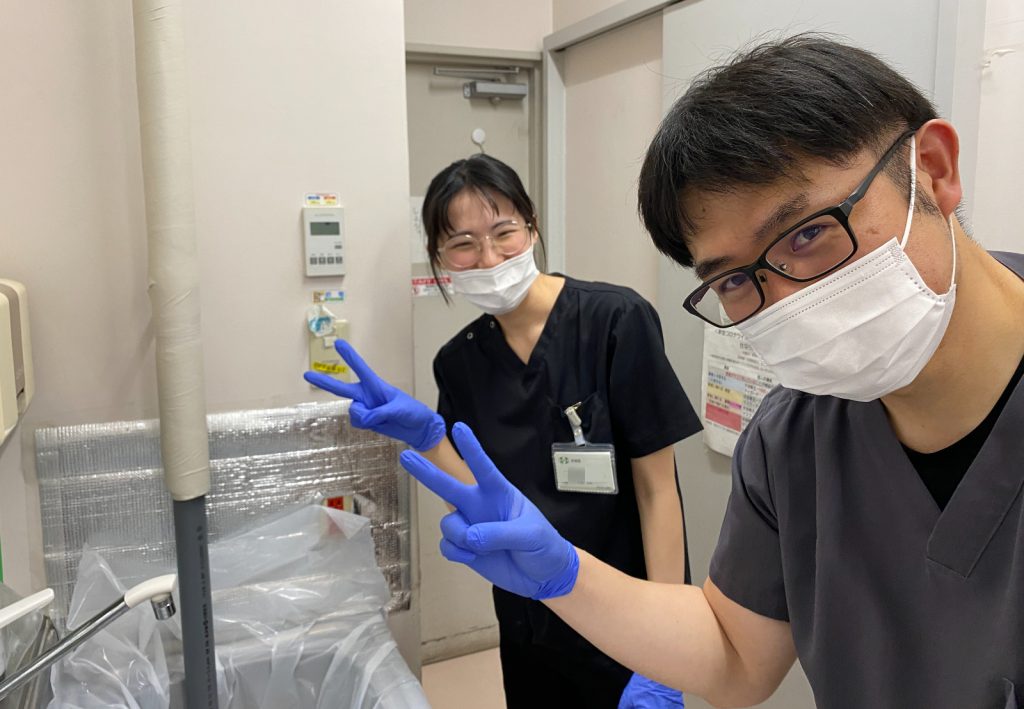

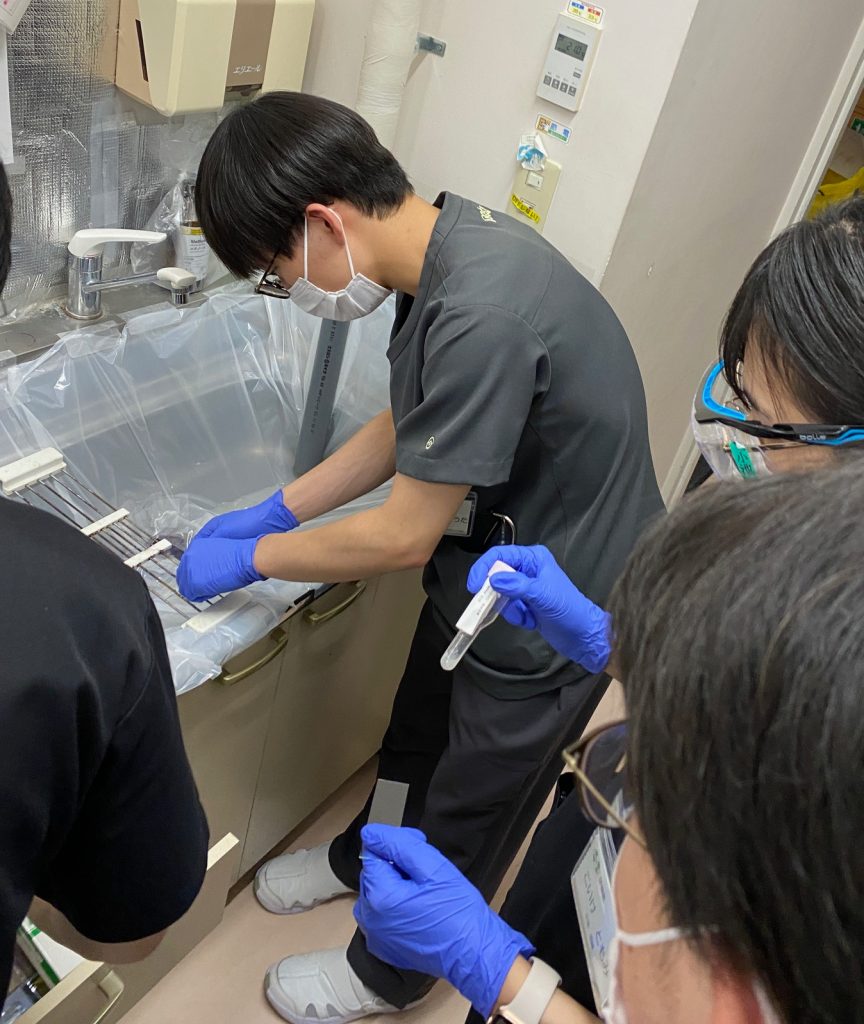

今年度は私と新入医師の佐藤先生、小池先生とで行いました。

汚れ防止のためのシンクのビニールシートの張り替え、染色液やオイルの補充など、頼もしい2人が頑張ってくれました。

初染め

環境が整ったところで、いざ染色です。

今回は1年目研修医5人が、それぞれ実際の患者さんの喀痰の検体を染色。手技自体はそれほど難しくないのですが、やり方は知っているけれど実際に染めるのは初めてという先生もいました。

「検査結果」を学ぶ

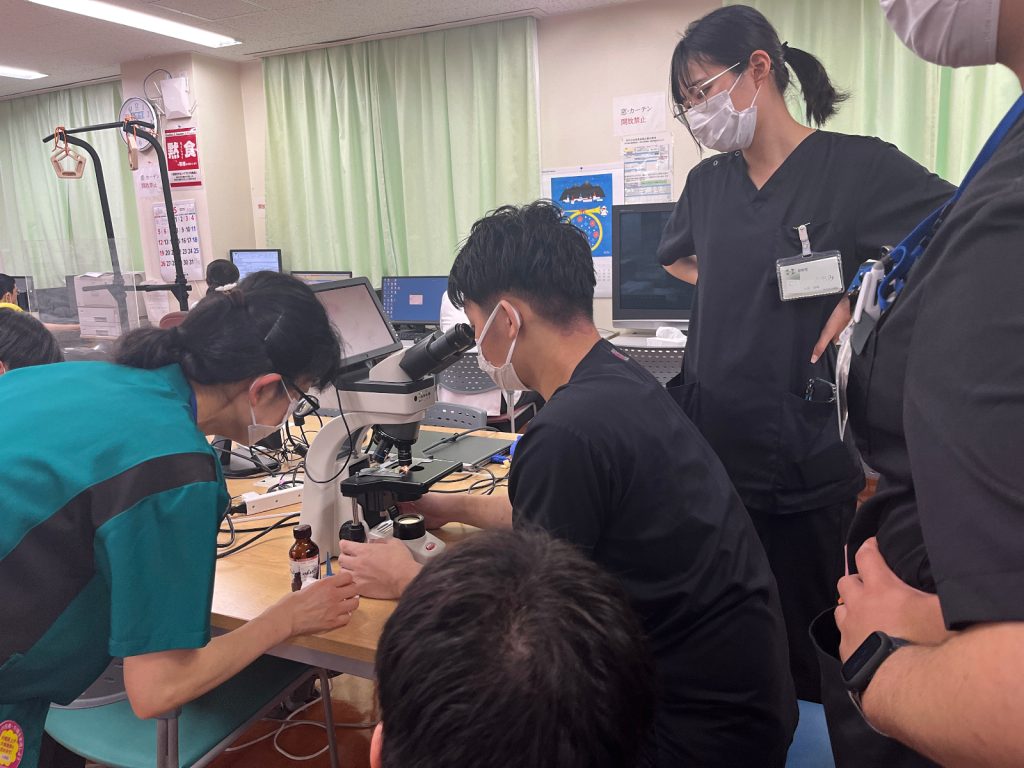

染色した後は、それぞれの標本を持って、顕微鏡で観察します。

今回は検査技師の阿部さんから直接指導をいただいて、適切な観察のポイントを学びました。Geckler分類やグラム陽性・陰性といった、ふだん電子カルテで見かける検査結果の意味を知ってもらえたと思います。

観察したあとは、その結果と実際の最近検査結果をカルテで照会して答え合わせをしました。今回は起炎菌がはっきりしない検体が多かったのですが、むしろ検査結果の解釈を学ぶには良い機会になったのではないでしょうか。

総合診療部では、このような感じでグラム染色カンファを隔月ペースで実施しています。

グラム染色は個人で実施するのはもちろん良いのですが、やはり症例を持ち寄ってディスカッションすると盛り上がるので、カンファレンスは今後も絶やすことなく継承していきたいなと思います。